芬顿工艺作为一种典型的高级氧化工艺(AOPs)由于条件温和、操作简单、能耗低等特点,被广泛应用于难降解有机物的处理。然而该处理方法对反应设备腐蚀性高,铁泥处理强度大,还存在降解效率不高等问题,促使科学家寻求更高效可回收的可替代工艺。

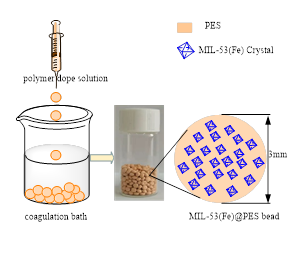

近日,浙江师范大学杭州高等研究院王惠钢课题组在化工顶级期刊Chemical Engineering Journal(中科院工程一区top,IF= 13.27)杂志在线发表了题为“Preparation of Millimeter-scale MIL-53(Fe)@Polyethersulfone Balls to optimize Photo-Fenton process”的研究论文。Fe-MOFs由于其优异的可见光捕获能力和高分散的铁活性位点,被认为是最有潜力的光芬顿催化剂。为解决非均相类芬顿催化剂Fe-MOF纳米粒子的难以回收以及降解效率低的问题,课题组利用聚醚砜PES对N,N二甲基甲酰胺(DMF)和水/乙醇混合溶剂的分子间作用力不同,通过DMF/水交换法制备了粒径为3毫米的多孔MIL-53(Fe)@PES复合球,该复合球不仅克服了纳米级MIL-53(Fe)催化剂难回收和易流失的问题,而且由于聚醚砜PES的S=O基取代了C=O与中心金属Fe的配位,提高了MIL-53(Fe)的光诱导e-和h+分离效率。本工作通过可见光芬顿法处理水溶液中顽固污染物-卡马西平以表征合成的MIL-53(Fe)@PES复合球的催化效率。

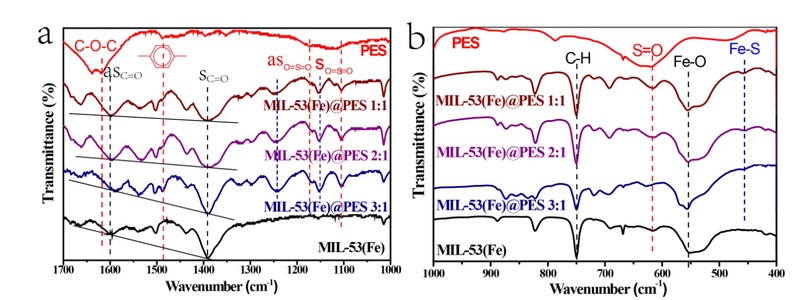

课题组在分子间作用的研究积累了大量的经验,提出了溶液相聚集诱导光谱分裂理论(Journal of Molecular Liquids 2021,335, 116224;2021,337, 116436),并利用该理论合成了聚集发光和聚集猝灭并存的超分子体系,考察了聚集行为对其发光性能的影响(Chemical communications 2021, 11056-11059)。在本工作的表征利用了分子振动光谱表征了MIL-53(Fe)@PES复合球的络合成键情况以及随复合物形成比例不同而引起的光谱变化特征。通过XPS、FT-IR、ESR等结构表征,结合光催化降解实验表明,S=O…Fe配位促进e-和h+的分离,加速Fe(III)/Fe(II)氧化还原循环,持续产生∙OH,并且减少了反应过程中金属活性中心的浸出,保持催化活性位点的存在。降解CBZ的反应速率常数是不加PES的MIL-53(Fe)催化剂的4倍,是暗芬顿反应时的79倍,通过对中间体Fe2+物种、活性物种∙OH和h+的检测,提出了在光芬顿系统中CBZ的降解机理和详细的能量转换。与其他策略相比,通过聚合物锚定Fe-MOF有利于光芬顿催化剂的回收,这项研究为MIL-53(Fe)相关催化剂用于废水处理的设计提供了新的思路。

本论文通讯作者为我院王惠钢教授,浙江师范大学为第一单位,第一作者为浙江理工大学2019级硕士研究生张姿。该工作得到国家自然科学基金(21873084 和 21473161)和浙江省自然科学基金重点项目(LZ17B030001)的资助。